特殊車両通行制度とは

道路は国民みんなの財産です。最近は、車両や運搬される貨物が大型化し、重量が重くなったことにより、道路がこわされる事故がふえています。道路の老朽化も喫緊の問題となっており、その老朽化に拍車をかけているのは、全交通のうちわずか0.3% の重量を違法に超過した大型車両であり、これらが道路橋の劣化に与える影響は全交通の約9 割を占める等、一部の重量違反車両が道路を劣化させる主要因となっています。

私たちが日常的に使用している道路は、一定の寸法や重量の車両が通行することを想定して作られており、それを超過する大型車両(特殊な車両といいます)は、道路構造の保全と交通の危険防止を理由として、道路法では原則通行が禁止されています。

しかしながら、実社会の経済活動の中では、特殊な車両を通行させる必要が生じる場合もあります。このような場合において、道路管理者はやむを得ないと認めた場合に限り、特殊な車両の通行を許可することができます。この道路管理者への手続きには、「特殊車両通行許可制度」と「特殊車両通行確認制度」があり、一定の寸法や重量を超過する車両は、事前に特殊車両通行許可または通行可能経路の確認の回答を受けるようにしましょう。

道路法第47 条の2 にもとづく「特殊車両通行許可制度」では、事前に道路管理者に対し、車両諸元、通行経路等を指定した特殊車両通行許可申請を行います。申請を受けた道路管理者は審査を行い、必要な条件を付して通行の許可または不許可の判断を行います。許可の場合は、特殊車両通行許可証が交付されますので、運行の際には許可証を必ず携帯するようにしてください。

高速自動車国道を通行する場合には、下記の長さが最高限度となり、これを超える車両は、通行許可または通行可能経路の確認の回答が必要です。

特殊車両通行許可制度の手続き

道路法第47 条の2 にもとづく「特殊車両通行許可制度」に関する手続きは、オンライン申請と窓口申請があります。オンライン申請には、「オンライン申請システム」を利用する方法と「自治体申請システム」を利用する方法の2 つがあります。また、窓口申請には、「オフライン用プログラム」を利用する方法があります。

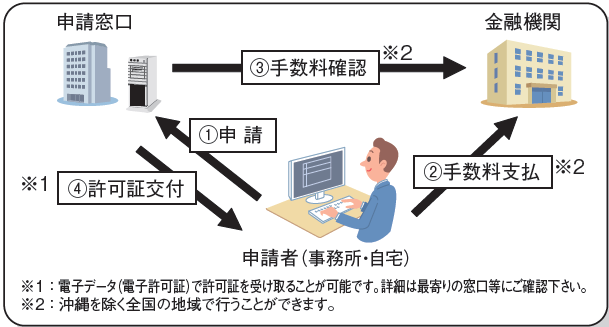

オンライン申請システム

申請経路に、国が管理する道路が含まれる場合、または大型車誘導区間の許可基準を満たし、申請経路に高速自動車国道が含まれる場合、インターネットに接続されたパソコンを利用して、事務所や自宅等で申請書の作成やオンラインで国の窓口への申請ができます。( ただし、車両等によっては対象とならないものもあります。)

①オンラインで申請や許可証交付が可能。

②個別審査※がない場合には、許可証発行までの期間が短縮されます。

③過去の申請データが利用でき、更新時等の申請書作成が簡素化されます。

④パソコン画面上で、通行経路を指定可能。

⑤事前に通行条件が分かります。

⑥自動車検査証の写しの添付が不要です。

個別審査とは、申請車両諸元が算定要領に定められた範囲を超える場合及び道路情報便覧に収録されていない道路を通行する場合に、さらに精度の高い技術的審査を個々に行うことをいいます。

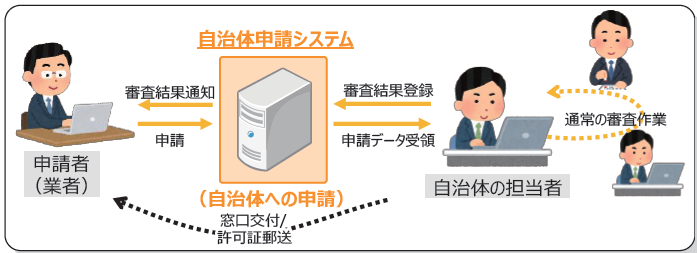

自治体申請システム

申請経路に国が管理する道路を通行する経路が1 つも含まれていない場合、インターネットに接続されたパソコンを利用して、事務所や自宅等で申請書の作成やオンラインで自治体の窓口へ申請ができます。自治体申請システムを利用してオンライン申請できる地方公共団体については、各地方自治体の Web サイト等をご確認下さい。

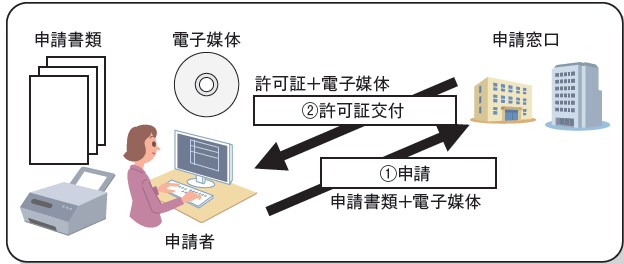

オフライン用プログラムを利用した申請

オフライン用プログラムを利用して、パソコン画面を見ながら申請書の作成や電子媒体への記録ができます。

申請は、出力された申請書類と申請情報を記録した電子媒体(CD-R、DVD-R 等)を申請窓口に提出します。

申請に必要な書類

| 書類名 | |

|---|---|

| 特殊車両通行許可申請書 | |

| 添付書類 | 車両の諸元に関する説明書 |

| 通行経路表 | |

| 通行経路図 | |

| 自動車検査証の写し ※2 | |

| 車両内訳書 ※3 | |

| 道路管理者が必要とする書類 ※4 | |

※ 1: 作成部数は各1 部ご用意下さい。なお、オンライン申請の場合は、電子的に申請(送信)するので車両携行書類以外は出力する必要はありませんが、作成内容確認等のため、すべての申請書類を出力することをお薦めします。

※ 2: オンライン申請では、自動車検査証の写しの添付が不要です。(ただし、車両等によっては対象とならないものもあります。)

※ 3: 包括申請の場合に必要となります。

※ 4: 未収録道路を含む申請の場合は、通行経路、出発地、目的地がわかる地図の添付が必要です。なお、未収録道路を含まない場合でも出発地、目的地がわかる地図の提出を求められることがあります。

※ 5: その他、場合によっては、軌跡図の提出を求められることがあります。

※ 6: オンライン申請以外で申請する場合には、各自治体窓口へお問合せ下さい。

普通申請と包括申請(複数軸種申請を含む)

普通申請とは、申請車両台数が1 台の申請をいいます。包括申請(複数軸種申請※を含む)とは、申請車両台数が

2 台以上の申請をいいます。ただし、車種、通行経路、積載貨物及び通行期間が同じものでなければなりません。

※ 申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合で、軸種を問わず包括的に行う申請をいいます。なお、重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種申請はできません。

往復または片道で申請したいとき

特殊車両通行許可申請書の通行区分欄に「往復(または片道)」を記入します。

往路と復路で積載貨物の状態が異なるとき

往路、復路とも一つの申請とする場合

往路、復路とも実車(積載貨物有)として審査され、通行条件が付されて許可されます。

片道ごとに二つの申請とする場合

往路が実車(積載貨物有)、復路が空車(積載貨物無)としてそれぞれ審査され、通行条件が付されます。この場合、

両方の許可証を車両に携行しなければなりません。

実車・空車同一申請

実車時・空車時ともに寸法が変わらない場合、往路が実車(積載貨物有)、復路が空車(積載貨物無)として一つの申請とすることができます。申請は一つですが、往路が実車(積載貨物有)、復路が空車(積載貨物無)としてそれぞれ審査され、通行条件を付されますので、往路と復路両方の条件書を車両に携行しなければなりません。

通行期間を延長したいとき

原則として、新規申請時と同一の書類が必要ですが、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、添付書類の提出は省

略することができます。この申請を「更新申請」といいます。

申請内容を変更したいとき

原則として、新規申請時と同一の書類が必要ですが、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、変更のない添付書類の提出は省略することができます。この申請を「変更申請」といいます。

変更申請の範囲について

「変更申請」で申請できる事由は、以下のとおりで、●印の項目が「軽微な変更申請」となり、優先審査の対象となります。

①通行経路の追加、変更、減少をする場合

②自動車登録番号の変更●

③申請者情報(会社名、住所等)の変更●

④トラクタ、単車の追加(諸元変更なし)●

⑤トレーラの追加(諸元変更なし)●

⑥ 車両(トラクタ、単車、及びトレーラ)の交換・減少(諸元変更なし)●

⑦ 車両(トラクタ、単車、及びトレーラ)の交換・減少(諸元減少)

「更新申請」または「変更申請」以外の申請は「新規申請」になります。なお、「変更申請」に該当する内容の申請を「新規申請」として行うことも可能です。

「トラクタ、単車の追加(諸元変更なし)」の申請時の留意事項

① 申請書に記載する車両の台数は、既に許可を受けた車両の台数に、新たに追加しようとする台数を加えたものとして下さい。

⇒ 例えば、既に2 台の単車の許可を受けており、その許可に新たに1 台追加しようとする場合には、新たに作

成する新規申請書には、3 台分(既存2 台+新規1 台)の車両諸元を記載して下さい。

② 申請書の車両諸元欄の値が、既に許可を受けた許可証に記載された車両諸元(許可値)と同一であることを確認して下さい。

③ 車両の台数以外の内容(軸種、経路、有効期間の終了日などの台数以外のもの)は、変更しないで下さい。

ただし、道路情報便覧の収録による経路の不連続の修正及び申請者情報の変更等の軽微な変更は可能です。

④ 申請書には、既に許可を受けた許可証(頭紙)を添付して申請して下さい。

⑤ 申請後、申請先の国道事務所に対し、軽微な変更申請を行った旨及び到達番号を電話連絡して下さい。

上記の要件を満たさない申請及び記載内容に不備がある申請は、「軽微な変更申請」(=優先処理の対象)に該当しないほか、差戻しを行う場合がありますので、ご注意下さい。

申請書の提出

申請先

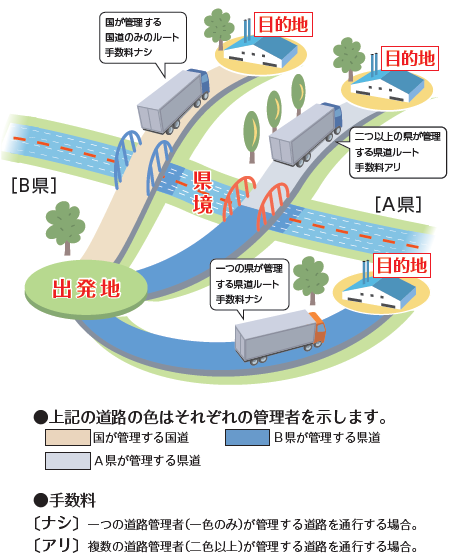

① 出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。

② 国が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道等のように申請経路が複数の道路管理者にまたがるときには、いずれかの管理者の窓口に申請します。(ただし、政令市以外の市町村には申請できません)

申請書の提出方法

オンライン申請の場合、インターネットを利用して、申請データを送信します。オンライン申請以外の場合は、原則として、申請者本人またはその代理人が、申請する窓口に直接出向いて提出しなければなりません。

新規格車の申請先

新規格車が重さ指定道路以外を通行する場合は、重さ指定されていない路線の道路管理者に申請する必要があります。なお、複数経路に係る申請においては、直轄国道事務所の審査が必要な経路を一部でも含む場合は、オンライン申請が可能となっています。(窓口申請も可)

申請の手数料

申請経路が複数の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。この手数料は、関係する道路管理者への協議などの経費で、実費を勘案して決められています。その額は、国の機関の窓口では200 円(1 経路)、都道府県及び政令市の窓口では、条例によって多少異なる場合があります。

計算方法は、申請車両台数×(申請経路数)× 200 円と求めます。申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とします。

6ルートを申請する場合

6 ルートを往復申請すると、申請経路数は12 経路として扱われ手数料は、次のように計算します。

・申請車両台数が4 台のとき

4 台×(12 経路)× 200 円= 9,600 円

なお、片道申請の場合は、申請経路は6 経路として扱われます。

大型車誘導区間の通行許可申請の場合

大型車誘導区間のみを通行する場合は、手数料は160 円(1経路)となります。

大型車誘導区間の通行許可申請の場合

新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2 つ以上にまたがる時、手数料が必要となります。

申請の審査

申請書を受け付けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧を使用して、特殊な車両の通行の可否について審査します。

申請書記載の「受付日」から「許可日」までの標準処理期間の目安は以下のとおりとなります。

・新規申請及び変更申請の場合 3 週間以内

・更新申請の場合 2 週間以内

なお、この期間は、次の①~③すべてに該当する場合に適用されます。

① 申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している

② 申請車両が超寸法車両及び超重量車両でない

③ 申請後に、申請経路や諸元等の申請内容の変更がない

許可証の交付

通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。許可証の交付については、道路管理者から通知されます。オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。オンライン申請以外の場合には、申請した窓口へ出向いて受け取る必要があります。

許可証の携帯

交付された許可証は、通行時に必ず当該車両に備え付ける必要があります。オンライン申請で電子許可証を取得した場合は、以下の書類を印刷して携行して下さい。

① 許可証

② 条件書

③ 通行経路表

④ 通行経路図

⑤ 車両内訳書(包括申請時)

なお、紙媒体による許可証の代わりに、電子媒体を電子機器(ノートパソコン、タブレット等)に入れて携行することができるようになりました。特殊車両の現地取締り等で許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自ら、その責任において電子機器を操作し、電子機器の画面に走行中の通行経路の許可証を表示させて下さい。

※ 電子機器の故障、バッテリー切れ、電波の状況、機器操作の不慣れその他の事情等によって速やかに表示できない場合には、許可を得ていても、許可証不携帯として警告等の対象となりますのでご注意下さい。

→ タブレット等による特殊車両通行許可証の携帯

通行許可期間

通行許可の期間は次のとおりです。

| 区分 | 許可期間(有料事業者) | 許可期間(その他) |

|---|---|---|

| 寸法または重量が一定の基準に掲げる数値のいずれかを超える諸元の車両(道路運送法による一般旅客自動車運送事業の用に供する車両を除く) | 2年以内 | 1年以内 |

| 上記以外の車 | 4年以内 | 2年以内 |

一定の要件を満たす優良事業者の車両については、許可の有効期間が最大4 年間(超重量・超寸法車両は最大2 年間)となっています。

対象となる優良事業者の車両の条件は、以下のとおりです。(※以下の要件をすべて満たす事業者が対象)

① 業務支援用ETC2.0 車載器を搭載し、登録を受けた車両であること

ー登録は申請支援システムより行うことができます。

② 違反履歴のない事業者の車両であること

ー当面の間、過去2 年以内に違反(重量超過による警告等)の履歴が存在しないことが必要です。

③ G マーク認定事業所に所属する車両であること

ー全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が行っている「安全性優良事業所」認定制度のことです。

不許可

道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして通行の可否について審査した結果、申請された車両が通行できないと

判断した場合は不許可とします。その場合は、理由を記した「不許可通知書」で通知されます。

特殊車両の通行許可申請は経路作成など煩わしい作業が多く、本業でお忙しくされている事業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。特殊車両通行許可申請をお考えの事業者様、お困りごとがあるお客様は、どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。メールやLINEでお問合せ・ご相談が可能です。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。