道路法に基づく車両の制限

一般的制限値

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路

を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といい、具体的には次のようになっています。

| 一般的制限値(最高限度) | ||

|---|---|---|

| 寸法 | 幅 | 2.5m |

| 長さ | 12.0m | |

| 高さ | 3.8m(高さ指定道路は4.1m) | |

| 最小回転半径 | 12.0m | |

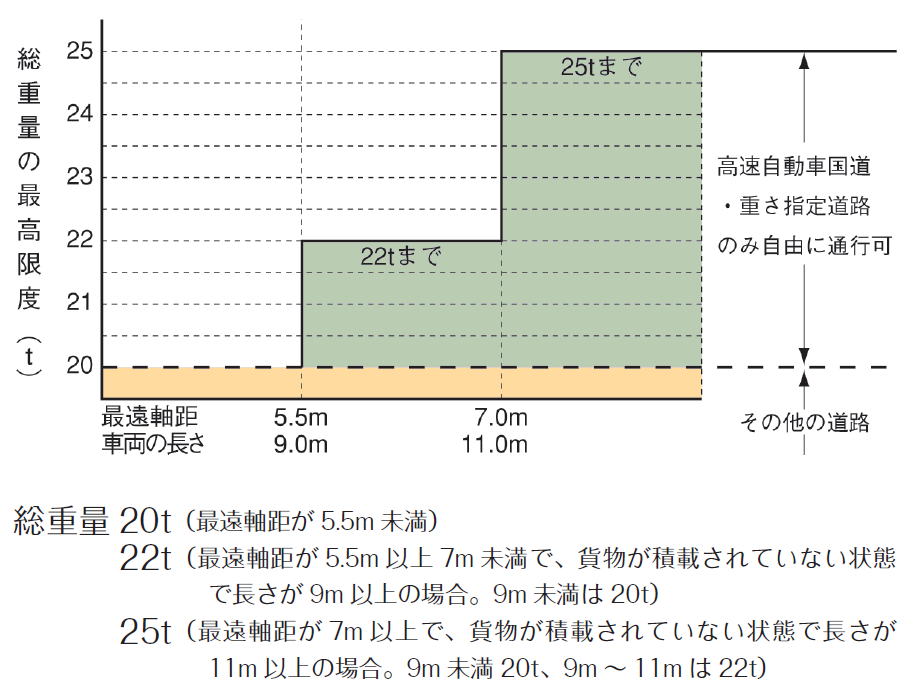

| 重量 | 総重量 | 20.0t(高速自動車国道及び重さ指定道路は25.0t) |

| 軸重 | 10.0t | |

| 隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m以上 かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 | |

| 輪荷重 | 5.0t | |

原則、上記の寸法や重量の一般的制限値を1 つでも超える場合は、通行許可または通行可能経路の確認の回答が必要となります。

ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合には、けん引されている車両を含みます。

長さの特例

高速自動車国道を通行する場合には、下記の長さが最高限度となり、これを超える車両は、通行許可または通行可能経路の確認の回答が必要です。

| 道路種別 | 連結車 | 長さの最高限度 |

|---|---|---|

| 高速自動車国道 | セミトレーラ連結車 | 16.5m |

| フルトレーラ連結車 | 18.0m |

この特例は積載貨物が被けん引車の車体の前方または後方にはみ出していないものの長さです。

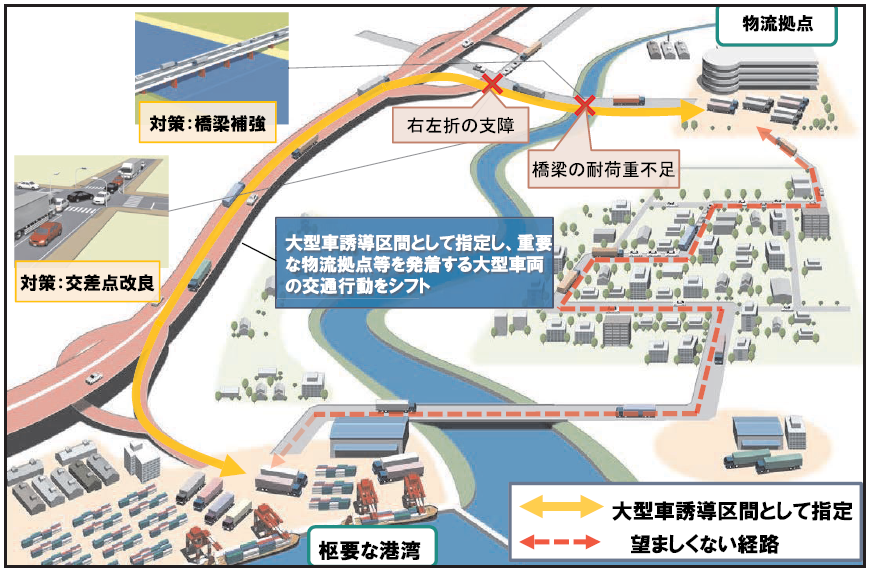

大型車誘導区間

道路の老朽化への対策として、大型車両を望ましい経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のことです。高速道路や直轄国道は、都心部の区間やバイパス整備後の直轄国道の区間等を除いて、原則全線大型車誘導区間として指定されており、主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路等も大型車誘導区間として指定されています。

重さ指定道路

道路管理者が道路構造の保全及び交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量の一般的制限値を車両の長さ及び軸距に応じて最大25t とする道路のことです。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)

高さ指定道路

道路管理者が道路構造の保全及び交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を4.1m とする道路のことです。

→ 大型車誘導区間の指定道路及び重さ・高さ指定道路の状況

車両の制限に関する法令

道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量等について規定が設けられていますので、制限値を超える車両の通行については、各法令を参照して下さい。

特殊車両の通行許可申請は経路作成など煩わしい作業が多く、本業でお忙しくされている事業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。特殊車両通行許可申請をお考えの事業者様、お困りごとがあるお客様は、どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。メールやLINEでお問合せ・ご相談が可能です。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。