車両の構造が特殊である車両、あるいは積載する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには通行許可または通行可能経路の確認の回答が必要となります。

「車両の構造が特殊」な車両

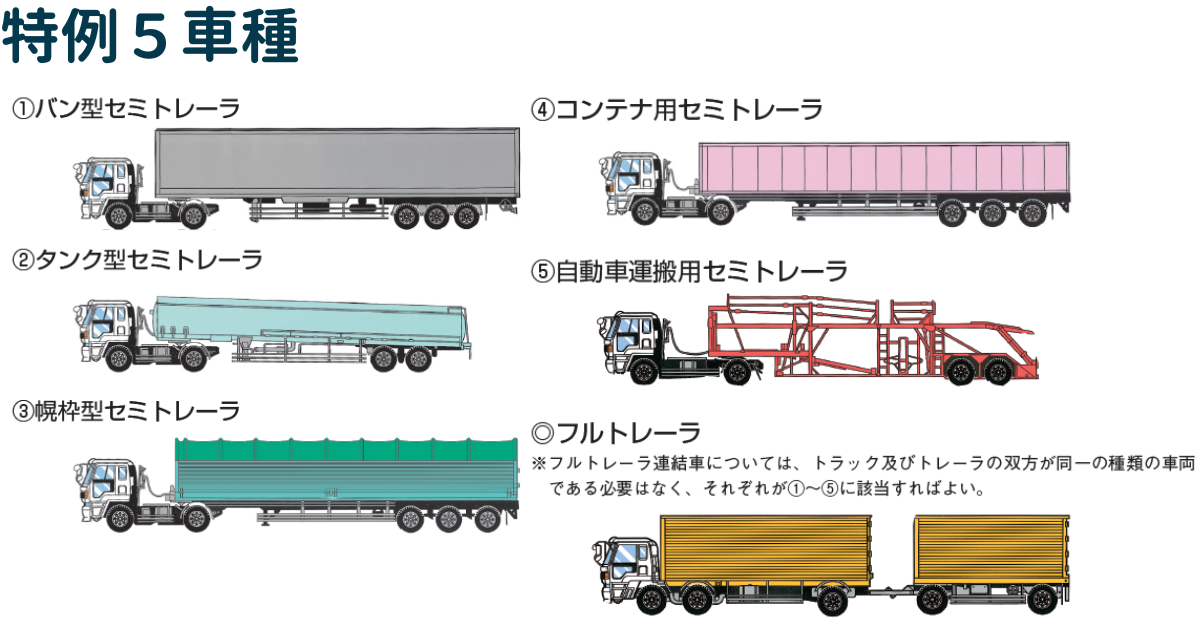

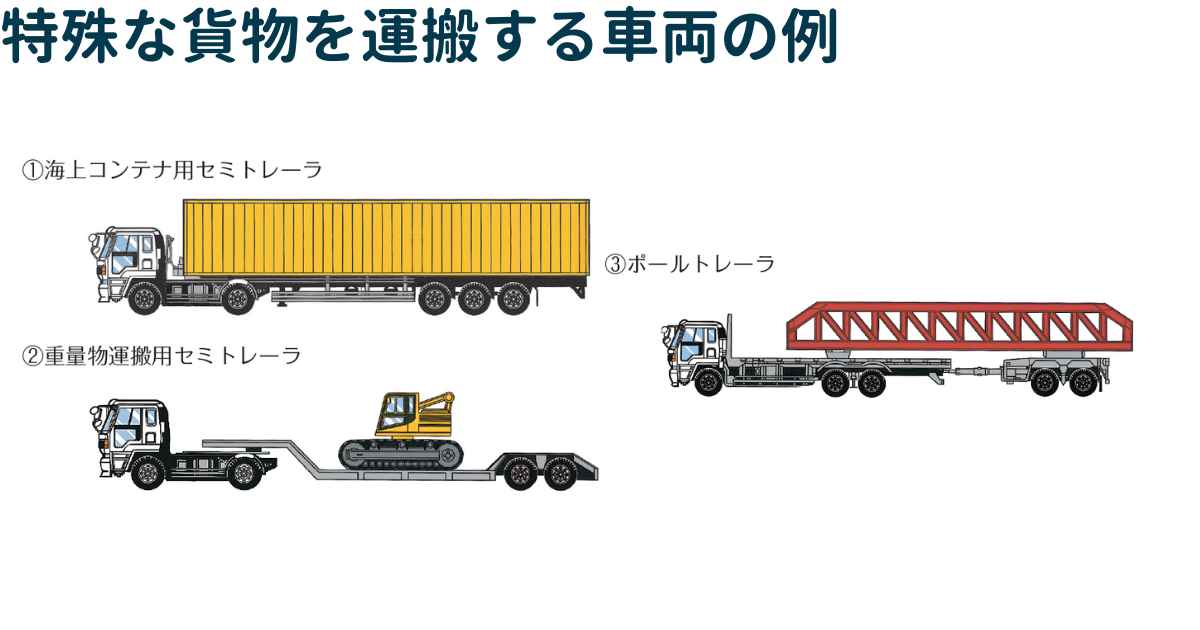

車両の構造が特殊なため、一般的制限値のいずれかが超える車両で代表的な車種としては、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5 車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3 車種等があります。特例5車種と追加3 車種を合わせて、特例8 車種といいます。

構造が特殊な車両の例

自走式の建設機械等

特例5車種

特例5車種の総重量の最高限度

特例5 車種は総重量について、通行する道路種別及び最遠軸距により、以下の特例の制限値が設けられています。これを超える場合は通行許可または通行可能経路の確認の回答が必要です。

| 道路種別 | 最遠軸距 | 総重量の最高限度 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 高速自動車国道 | 8m 以上 9m 未満 9m 以上 10m 未満 10m 以上 11m 未満 11m 以上12m 未満 12m 以上 13m 未満 13m 以上 14m 未満 14m 以上 15m 未満 15m 以上 15.5m 未満 15.5m 以上 | 25t 26t 27t 29t 30t 32t 33t 35t 36t | 首都高速道路、阪神高速道路、その他の都市高速道路及び本州四国連絡高速道路は含まれません。 |

| 重さ指定道路 | 8m 以上 9m 未満 9m 以上 10m 未満 10m 以上 | 25t 26t 27t | |

| その他の道路 | 8m 以上 9m 未満 9m 以上 10m 未満 10m 以上 | 24t 25.5t 27t |

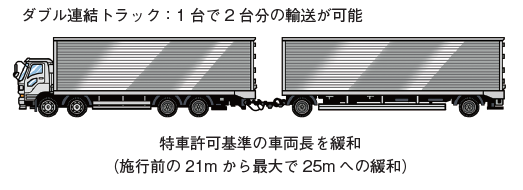

追加3車種

通行可能限度値の目安

特例8 車種の申請において、通行許可または通行可能経路の確認の回答が得られる基準(限度値)の目安は以下のとおりです。この限度値を超える場合は、必要に応じて通行する道路の管理者へ個別に問合せをして下さい。

| 通行の許可または通行可能経路の確認の回答に係る車両の基準(限度値) | ||

|---|---|---|

| 寸法 | 長さ | セミトレーラ:17.0m 後軸の旋回中心から車両後端までの距離が3.2m 以上3.8m 未満:17.5m 後軸の旋回中心から車両後端までの距離が3.8m 以上4.2m 未満:18.0m セミトレーラをけん引するための自動車の連結装置の中心が当該車両の後軸の車輪(複数軸を備えるものは後後軸の車輪)よりも後ろに備えるもの:21.0m フルトレーラ:21.0m |

| 重量 | 総重量 | 44.0t |

| 軸重 | 10.0t バン型等セミトレーラにおける2 軸の認証トラクタの駆動軸:11.5t | |

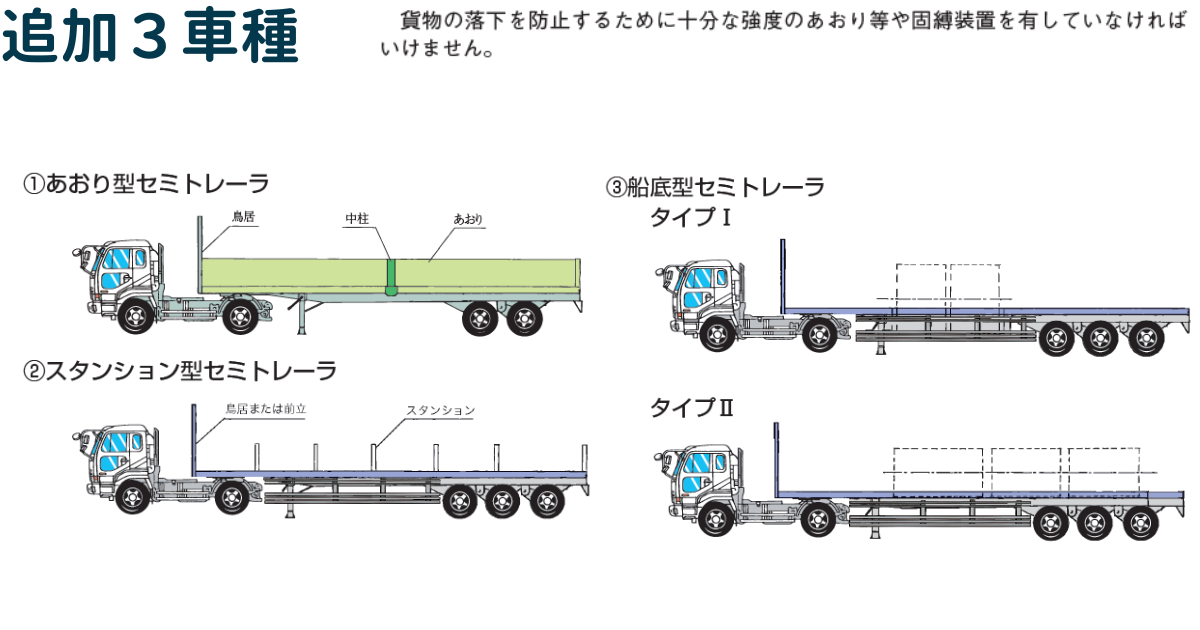

バン型等セミトレーラにおける2軸の認証トラクタの駆動軸について

バン型等セミトレーラ(2 軸トラクタに限る特例8 車種)は、国際海上コンテナ輸送車両と同様に、2 軸の認証トラクタの駆動軸の軸重が11.5t まで緩和されています。

ただし、エアサスペンションを装着する⾞両など、道路運送⾞両法の保安基準適合となる⾞両が対象です。なお、それ以外の軸については、10t 以下となります。

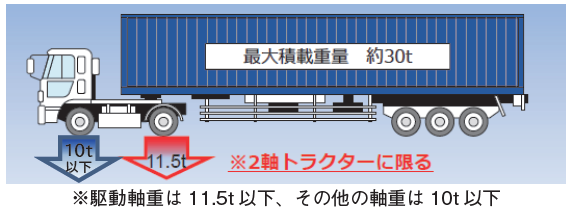

バン型フルトレーラ(ダブル連結トラック)の車両長の緩和

バン型フルトレーラ(ダブル連結トラック)の車両長について、安全な通行等の観点から必要な条件を付した上で、特殊車両通行許可に関する長さの上限が21m から25m に緩和されました。

車両の長さの上限値の緩和

| 項目 | 改正内容 |

|---|---|

| 車両の長さ(フルトレーラ) | 一定の条件を満たす場合に限り25m |

通行にあたっての条件

| 項目 | 内容 | |

|---|---|---|

| Ⅰ | 車両の技術要件 | アンチロックブレーキシステム、車線逸脱警報装置などの 車両安全技術に関する16 装備(ETC2.0 を含む) |

| Ⅱ | 運転者 | ① または②のいずれかの要件を満たす運転者が運転すること。 ①大型自動車運転業務に直近5 年以上従事していること けん引免許を5 年以上有していること 2 時間以上の実技訓練を受講していること ②大型自動車運転業務に直近3 年以上従事していること けん引免許を1 年以上有していること 12 時間以上の実技訓練を受講していること |

| Ⅲ | 積荷 | 危険物貨物、動物等は不可 |

| Ⅳ | その他 | ①追越、縦列走行の禁止 ②故障時等における板状及び点灯式の両方の機材の使用 |

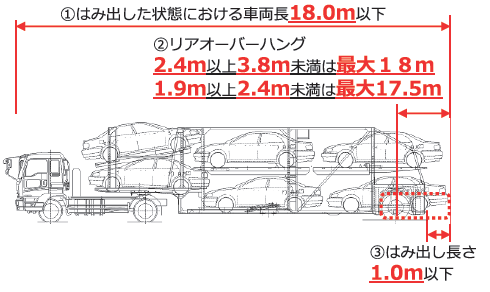

はみ出しの緩和(自動車運搬用セミトレーラ)

積載物(自動車)をはみ出して運搬するなど自動車運搬用セミトレーラの特性を踏まえ、生産性の向上や働き方改革に資するよう、これまでのコンテナ運搬用車両を想定した基準に加え、自動車運搬用セミトレーラを対象に新たな基準が設定されました。

積載物をはみ出して積載する場合にあたっては、積載物のはみ出し長さが1.0m以内の場合、

・リアオーバーハング(積載物含む)が2.4m 以上3.8m

未満の車両にあっては18m

・1.9m 以上2.4m 未満の車両にあっては17.5m

「積載する貨物が特殊」な車両

分割不可能なため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱等の貨物をいいます。

新規格車

新規格車とは、以下の制限値を満たす車両をいいます。総重量以外の制限値は、一般的制限値と同じになります。

新規格車は、高速自動車国道及び重さ指定道路を自由に通行することができますが、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ、通行許可または通行可能経路の確認の回答が必要となります。

総重量の制限値

| 車種 | 最遠軸距(d) | 長さ | 新規格車の制限値 |

|---|---|---|---|

| 特例5車種 | 8.0m ≦ d < 9.0m | ー | 24.0t <総重量≦ 25.0t |

| 9.0m ≦ d < 10.0m | ー | 25.5t <総重量≦ 26.0t | |

| 単 車 特例5 車種を除く連結車 | d < 5.5m | ー | 総重量≦ 20.0t |

| 5.5m ≦ d < 7.0m | 9.0m ≦長さ | 総重量≦ 22.0t | |

| 長さ< 9.0m | 総重量≦ 20.0t | ||

| 7.0m ≦ d | 11.0m ≦長さ | 総重量≦ 25.0t | |

| 9.0m ≦長さ< 11.0m | 総重量≦ 22.0t | ||

| 長さ< 9.0m | 総重量≦ 20.0t |

新規格車の特徴

積載する貨物は分割できるものでもかまいません。右図のワッペンを車両の前面に貼ることになっています。 ( 道路運送車両の保安基準)

特殊車両の通行許可申請は経路作成など煩わしい作業が多く、本業でお忙しくされている事業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。特殊車両通行許可申請をお考えの事業者様、お困りごとがあるお客様は、どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。メールやLINEでお問合せ・ご相談が可能です。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。